被黑洞吞噬的物质都去哪了,会不会到达另一个宇宙?

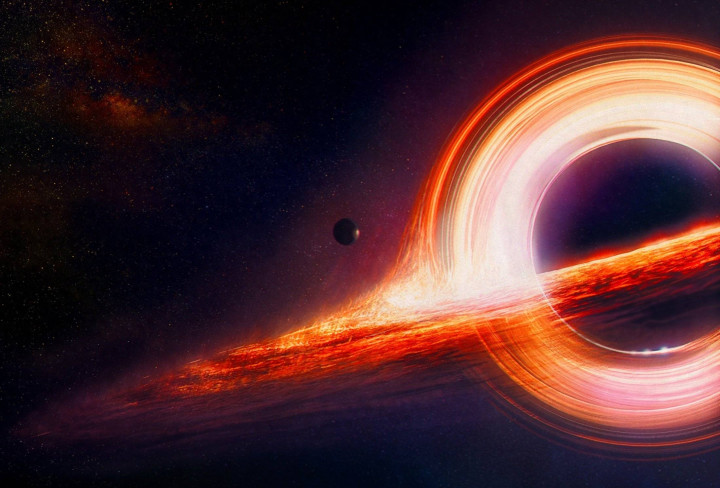

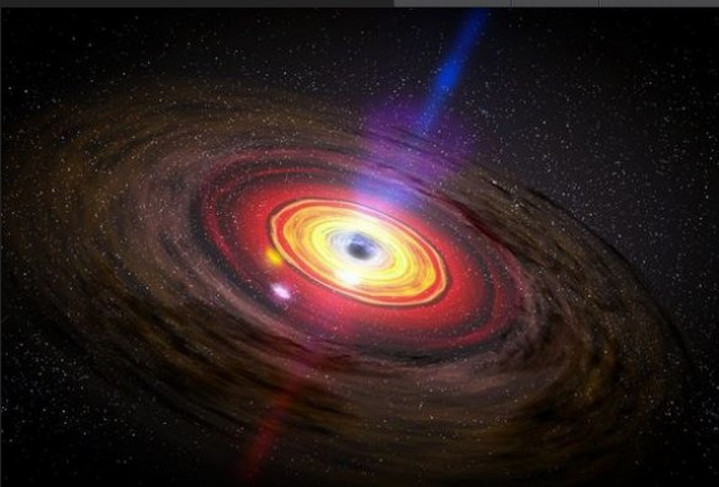

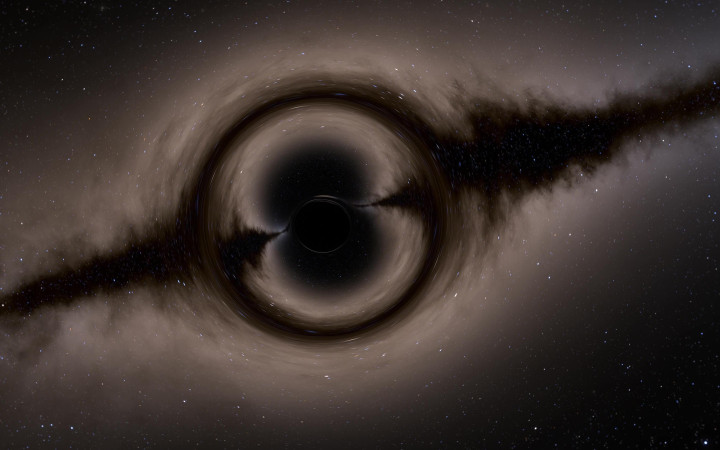

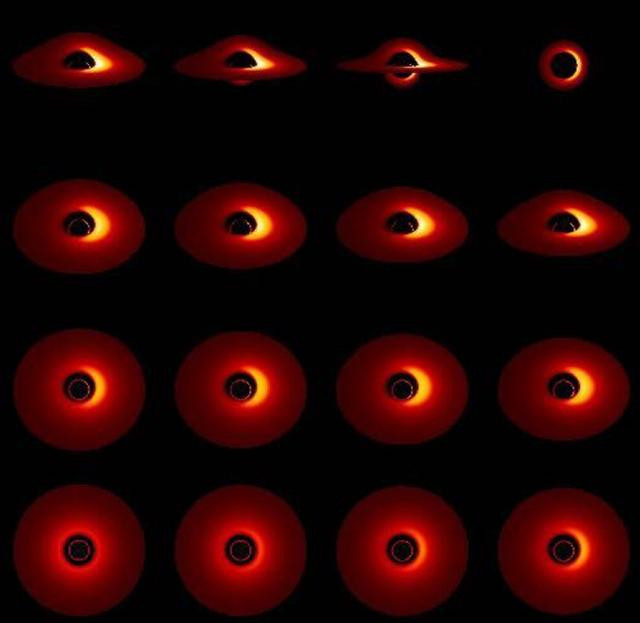

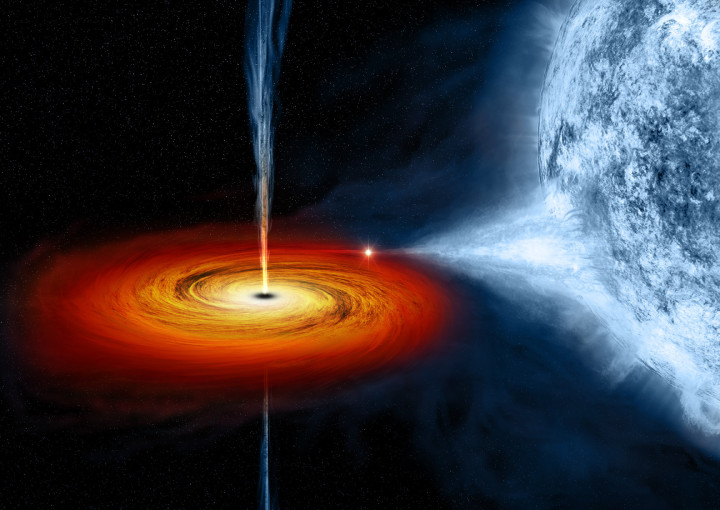

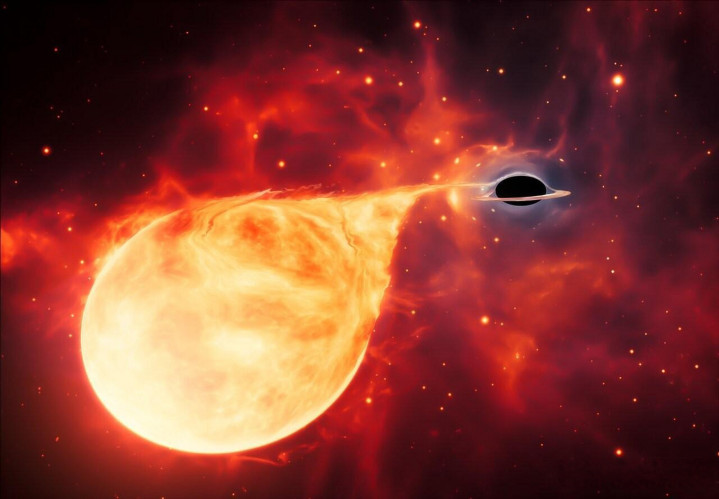

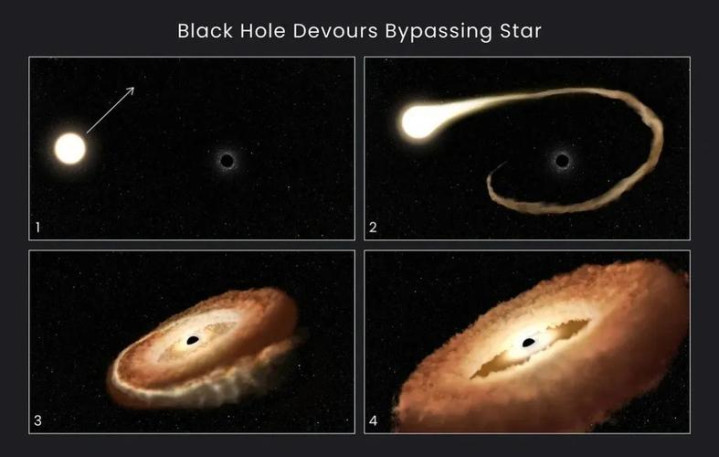

当物质,无论是恒星、行星还是不幸的宇航员,被黑洞的引力捕获时,它的旅程便踏上了一条不归路,随着距离的拉近,物质会开始围绕黑洞高速旋转,形成一个明亮炽热的盘状结构,即“吸积盘”。

在这个过程中,剧烈的摩擦会使其温度升高至数百万摄氏度,并释放出强烈的X射线,这使得天文学家能够间接地“看到”这些原本不可见的宇宙巨兽。

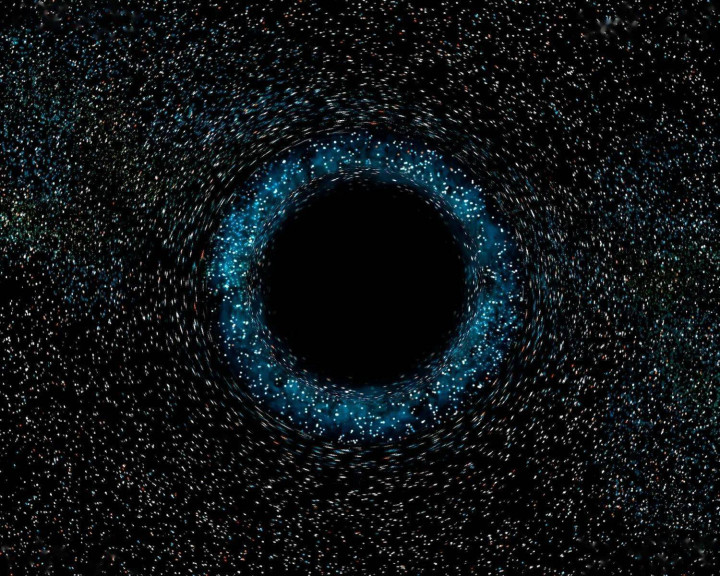

随着物质越来越接近黑洞的本体,时空扭曲的效应也愈发显著。根据爱因斯坦的广义相对论,巨大的质量会弯曲其周围的时空。在黑洞附近,这种弯曲是如此极端,以至于光线都无法逃逸。这个“有去无回”的临界点,便是著名的“事件视界”。

对于一个遥远的观测者来说,一个物体在接近事件视界时,其时间流逝会变得越来越慢,最终似乎在事件视界上永远“冻结”了。然而,对于坠入黑洞的物体本身而言,它将毫无停歇地穿过事件视界,继续向黑洞的中心坠落。

在穿越事件视界之前或之后不久,坠入的物质会经历一个被称为“面条化效应”的恐怖过程,这是由于黑洞极强的潮汐力造成的,简单来说,一个物体的不同部分所受到的引力大小是不同的。当一个物体(比如一颗恒星)靠近黑洞时,其朝向黑洞的一端受到的引力会远大于背离黑洞的一端。

这种引力差会像拉伸面条一样,将物体在垂直方向上拉长,同时在水平方向上压缩。最终,任何宏观物体都会被撕裂成一串亚原子粒子流,螺旋着坠向黑洞。

所有被黑洞吞噬的物质,最终都将归于其中心的一个无穷小、无穷密度“奇点”,在这里我们所熟知的物理学定律,包括爱因斯坦的广义相对论,都将失效。

在奇点,时空的曲率变得无穷大,密度和引力也同样如此。这是一个连时间和空间本身都失去意义的地方。广义相对论为我们描绘了物质如何走向奇点,但它无法告诉我们物质在奇点处究竟处于何种状态,也无法预言接下来会发生什么。

这里的困境在于,描述宏观宇宙和引力的广义相对论,与描述微观世界的量子力学,在奇点这样极端的环境中产生了不可调和的矛盾。物理学家们普遍认为,要真正理解奇点,我们需要一个能够将两者统一起来的“量子引力”理论。

那么被压缩在奇点的物质,有没有可能通往另一个宇宙呢?

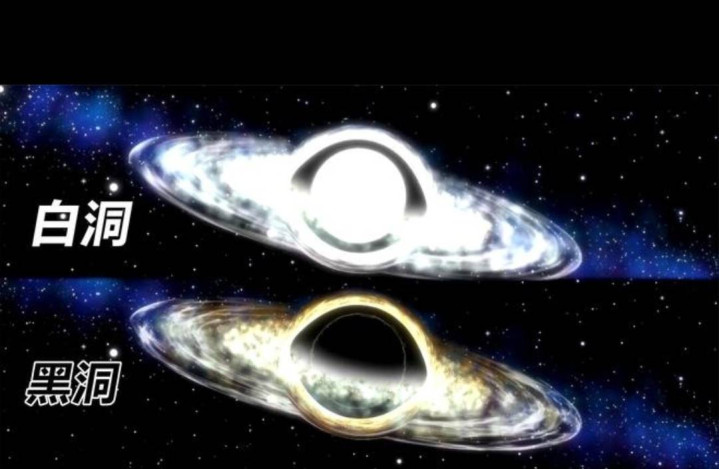

理论上,黑洞的奇点可能与一个“白洞”相连,白洞可以看作是黑洞在时间上的反演,物质只能从中喷涌而出,而不能进入,连接黑洞与白洞的通道,就是虫洞。从理论上讲,一个物体或许可以坠入黑洞,穿过虫洞,然后从白洞中喷出,到达宇宙的另一个遥远区域,甚至是另一个全新的宇宙。

然而根据目前的计算,这种连接黑洞和白洞的“史瓦西虫洞”是极其不稳定的,它会在形成的瞬间就坍塌,任何物质,甚至是光,都来不及穿过,此外要在理论上维持一个可供通行的虫洞,可能需要一种具有负能量密度的“奇异物质”,而这种物质是否存在尚无定论。

一些更为复杂的黑洞模型,比如旋转的“克尔黑洞”,其奇点并非一个点,而是一个环,理论上,穿越这个“环状奇点”或许可以避免被无穷大的密度摧毁,从而进入另一个时空区域,但这同样是建立在高度复杂的数学推导之上,充满了不确定性和悖论。

与通往另一个宇宙的猜想相对应的是一个更为“内敛”的理论,它同样深刻地改变了我们对黑洞的看法,这就是由已故物理学家史蒂芬·霍金提出的“霍金辐射”理论。

霍金将量子力学的不确定性原理应用于黑洞的事件视界,他提出在真空中,会不断地涌现出转瞬即逝的“虚粒子对”(一个粒子和一个反粒子),通常情况下,它们会立即相互湮灭,仿佛什么都没有发生过,然而在黑洞的事件视界边缘,其中一个虚粒子可能会被吸入黑洞,而另一个则逃逸到宇宙空间中。

对于远处的观测者来说,这就好像黑洞在向外“辐射”粒子。为了维持能量守恒,这些逃逸的粒子所携带的能量必须由黑洞自身的质量来弥补。这意味着,黑洞会因为这种辐射而极其缓慢地损失质量,最终“蒸发”殆尽。一个太阳质量的黑洞,完全蒸发所需的时间比宇宙目前的年龄还要长得多。

霍金辐射的提出引发了一个更为深刻的问题,“黑洞信息悖论”。量子力学的一个基本原则是,信息永不丢失,然而如果一个黑洞最终会蒸发,那么最初形成它的物质所携带的所有信息(例如,恒星的化学成分、行星的轨道数据等)似乎都将随着黑洞的消失而永久地消失了。

回到我们最初的问题:被黑洞吞噬的物质都去哪了?

根据我们目前最可靠的物理理论,它们被不可抗拒的引力拉扯、撕碎,最终被压缩到黑洞中心的奇点,一个我们现有物理学无法描述的领域。

至于它们是否会到达另一个宇宙,答案是:极不可能,但并非完全没有理论上的可能性。 虫洞和通往其他宇宙的设想,虽然在理论上有所探讨,但它们要么极其不稳定,要么需要我们尚未发现的物理条件。大多数物理学家认为,这更可能属于科幻的范畴。

相比之下,霍金辐射理论提供了一个更为科学的,尽管同样匪夷所思的结局:黑洞并非永恒的监狱,它会通过一个极其漫长的过程,将吞噬的物质以能量的形式归还给我们自己的宇宙。